お台場海浜公園 & 台場公園

台場の歴史(公園として残る国指定の史跡)

1853年(嘉永6年)のペリー来航に危機を感じた江戸幕府は6つの台場(砲台)を築造しました。現在に至る過程で第三台場と第六台場が残され、第三台場は公園に、第六台場は自然豊かで学術的にも貴重な史跡として海上に保全されています。過去と現在が共存する公園に足を運んでみてはいかがでしょう。

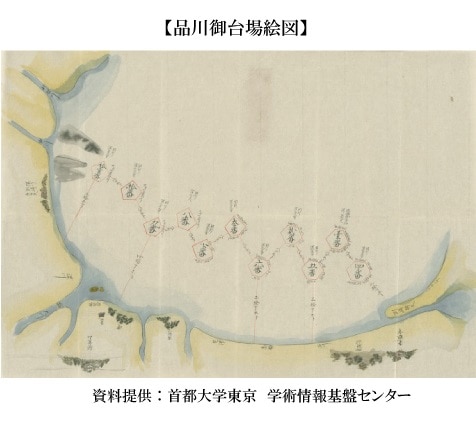

築造図&絵図

年表

- 1853(嘉永6)年6月

- ペリーが浦賀に来航。幕府は江戸湾海防強化の必要性を痛感

- 1853(嘉永6)年8月

- 江川英龍の指揮により御台場11基の建設着工

- 1854(嘉永7)年7月

- 第一・第二・第三台場竣工

- 1854(安政元)年12月

- 第五・第六台場、御殿山下台場竣工

※第四・第七台場は築造計画の縮小により工事中止、第八台場以降は未着工。 - 1926(大正15)年10月

- 第三・第六台場が国史跡に指定

- 1928(昭和3)年7月

- 第三台場が都市公園「台場公園」として開園

黒船来航と品川御台場の築造

写真提供:神奈川県立歴史博物館

写真提供:神奈川県立歴史博物館嘉永6年(1853)6月3日のペリー来航は、江戸幕府を長い「鎖国」の眠りから覚ますことになった。

ペリー退帆後、幕府はすぐさま江戸湾の海防強化の検討に入り、勘定吟味役(※1)格江川太郎左衛門英龍(坦庵)らによる江戸湾巡視の結果、内海防備のための御台場築造が決定した。

築造計画は、西洋の築城書・砲術書などを参考にして、南品川猟師町(品川洲崎)から深川洲崎にかけての海上に11基の御台場を築造しようとするものであった。

工事は嘉永6年(1853)8月末に着手され、昼夜兼行で進められた。土取人夫(※2)などは第一・第二・第三台場築造時で5,000人にも及び、総築造経費は75万両(※3)という膨大なものとなった。

第一・第二・第三台場は翌年7月に、第五・第六台場と途中で加えられた陸続きの御殿山下台場は12月に竣工した。第四・第七台場は築造に着手したが、工事半ばで中止し、第八台場以降は未着手に終わった。

最終的に6基完成した御台場は、徳川将軍家に近い親藩・譜代とそれに準ずる家格を持つ大名によって、慶応4年(1868)の幕府崩壊直前まで江戸湾整備の拠点として警備が行われた。

※1 勘定吟味役:幕府財政の監査を担う役職

※2 土取人夫:土木労働を課せられた人

※3 現代の貨幣価値換算で約700億円(諸説有り)

(品川区立品川歴史館![]() 解説シート「品川御台場」より抜粋)

解説シート「品川御台場」より抜粋)

品川御台場その後

完成した6基の御台場は、明治6年(1873)に海軍省の管轄となり、明治8年(1875)に海軍省から陸軍省に移籍された。

第三台場は第六台場とともに、大正4年東京市に払い下げられ、同13年東京府知事によって史跡の仮指定を受け、同15年国指定史跡となる。

その後、東京湾に浮かぶ6つの御台場は、2つの史跡を残して埋め立てられたり、撤去されて姿を消していった。なお、当時の面影をしのばせる第三台場は、都立台場公園として人びとに親しまれている。

(品川区立品川歴史館![]() 解説シート「品川御台場」より抜粋)

解説シート「品川御台場」より抜粋)

西洋砲術を極めた男 ―江川太郎左衛門英龍(坦庵)ー

写真提供:江川文庫

写真提供:江川文庫江川太郎左衛門英龍(坦庵/1801-1855)は伊豆韮山に生まれ、同地の世襲代官で坦庵と号した。蘭学者幡崎鼎・渡辺崋山らに師事し、高島秋帆から西洋砲術を極めた。

江川は水野忠邦政権下での高島流砲術の普及と海防強化の実績を買われ、ペリー来航時の阿部正弘政権下では御台場築造位置の選定と大砲鋳造等の任に当たった。

江川が主張した築造計画は実現しなかったが、その後自らが指揮を執り、6基の御台場完成へと導いた。

お問い合わせ

東京港埠頭株式会社 お台場海浜公園管理事務所

- 住所

- 〒135-0091 東京都港区台場一丁目4番地 >地図

- 電話

- 公園全般に関すること

03-5531-0852

駐車場に関すること(臨時休業等の情報)

03-5500-5672 >㈱東京テレポートセンター

撮影に関すること(受付時間9:00-15:00)

03-5500-2455 >撮影を行うには